看護部について

看護部は、病院の基本理念のもと、患者の皆様やご家族の意志を尊重し、その人の持てる力を充分に引き出し、看護援助を通し、その人らしい回復過程や受容過程が踏めるよう努めています。また、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター、地域医療支援病院、救急告示病院、歯科口腔外科センターとしての役割を達成するため、チーム医療の推進と院内外との連携促進に力をいれています。

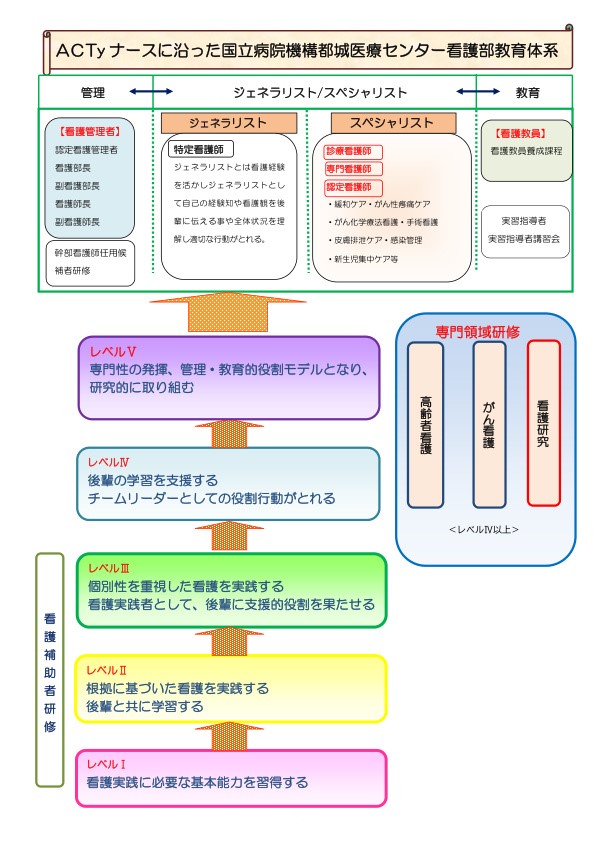

多様化する医療や地域の皆様のニーズに応えるため、看護部では看護職員のキャリア形成を支援する体制を整えています。国立病院機構が示す看護職員能力開発プログラムを基盤に、レベル別教育、専門領域の研修を行い、継続教育を充実させています。

地域周産期母子医療センターでは、NICU6床・GCU12床を効率的に運用し、入院中から退院後まで療育相談、母乳外来、地域との連携など継続看護に積極的に取り組んでいます。

がん看護では、手術や化学療法・放射線治療などの専門的看護とともに、告知の段階から緩和ケア(身体面・心理面のケア、疼痛ケア、口腔ケア、ターミナルケア、ストーマケア、リンパ浮腫ケア等)に力をいれております。

また、看護の専門性を発揮するため、リソースナース室を設置し、認定看護師やリンパ浮腫指導技能者・糖尿病フットケア看護師・栄養サポートチーム専門療法士等が病院全体や看護部の質向上にむけ組織横断的な活動を行っています。看護部の理念である優しい心と笑顔で責任のある看護をひとりひとりの看護師が実践しています。

看護部長 : 田中 久美

看護体制

新生児集中治療室(NICU・GCU)

新生児の家族の想いに寄り添い、一人一人の成長を見据えた看護を共に考え、提供していきます。

宮崎県西域の地域周産期母子医療センターとして、新生児集中治療室(NICU6床・GCU12床)を担っています。低出生体重児や早産児など呼吸サポートが必要なベビーや哺乳介助が必要なベビー、ご家族の思いを確認しながら、母児同室や育児相談など、早期退院ができるように専門性の高いケアを行っています。また、地域医療連携室と協働し、退院後のベビーとご家族が安心して生活できるよう、近隣の医院や保健師などと情報共有を行い、退院後の生活を見据えた育児支援を行っています。

1病棟 産科・婦人科

患者の皆様一人一人の気持ちに寄り添った看護を共に考え、提供していきます。

宮崎県西域の周産期医療を担い、地域周産期母子医療センターとして地域の胎児心拍モニタリングも把握できるシステムになっています。産科ではハイリスク妊産婦の診療・分娩、母乳育児支援、助産師相談室なども積極的に取り組んでいます。また、新生児集中治療室(NICU・GCU)と連携しながら専門性の高いケアを行っています。婦人科では手術・化学療法・放射線療法を中心とした専門医療を行っています。

2病棟 整形外科・泌尿器科・リウマチ科・小児科・透析室

患者の皆様やご家族が安心して入院生活が送れるよう、看護を行っています。

2病棟は、整形外科・泌尿器科・小児科・歯科・耳鼻咽喉科と透析を併用している病棟です。整形外科は、慢性関節リウマチの人工関節置換術、滑膜切除術、疼痛コントロール、交通外傷及びその他の外傷の外科的治療、保存的治療を行っています。泌尿器科は、膀胱腫瘍の内視鏡的手術、外科的手術、腎臓・前立腺癌の外科的手術及びホルモン療法、化学療法、腎不全の薬物療法、透析療法を行っています。小児科は重症肺炎やぜんそくなどに対して点滴や内服による加療を行っています。

パートナーシップナーシングシステムを導入しており、看護師がペアで患者さんを担当することで安全で質の高い看護の提供に努めています。医師・看護師・理学療法士等による合同カンファレンスや地域連携室との密な連携で、患者の皆様やご家族が安心して入院生活を送れるよう、退院後の生活環境を準備できるように支援しています。

3病棟 呼吸器外科・外科・MEセンター・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科・消化管内科

笑顔と優しさをモットーに、患者の皆様やご家族が安心して治療を受けられるように看護を行います。

3病棟は、病床数59床を有する消化器外科・呼吸器外科・消化管内科・耳鼻咽喉科・歯科・口腔外科の混合病棟です。手術や化学療法を受ける患者の皆様を対象に、高度で良質な医療が提供できるよう日夜努めております。消化器穿孔や腸閉塞、ヘルニア嵌頓・虫垂炎などの緊急手術にも24時間対応を行なっております。近年、高齢化に伴い合併症のあるハイリスクな方が多く、消化器・外科・呼吸器外科共に、医師・病棟看護師・手術室看護師でリハビリ・手術前合同カンファレンスを行い、患者様がより良い環境の中で手術を受けられるように努めています。また、意思決定支援(ACP)を行いながら、患者様やそのご家族が望むt量、その後の生活を考えていけるよう支援を行っています。

- がん化学療法

4病棟 在宅サポート病棟(地域包括ケア病棟)各科混合

急性期治療後の病状が安定した患者様で、すぐに在宅や施設へ退院するには不安がある方を対象に、病気の治療だけでなく、生活を支える医療の提供を目指した病棟です。

在宅への療養復帰に向けた準備を整え、安心して住み慣れた地域へお戻り頂けるようお手伝いすることを目的としています。

在宅サポート病棟の看護師は、まずは、患者様の顔を覚え馴染みの関係をつくることから始めます。現在の状況を把握させて頂き、患者様やご家族の不安の軽減と思いに添えるような支援を行っていきます。

患者様の日常生活動作のひとつひとつをリハビリと考え、時間がかかっても自分でする・・・という意識を持って頂くために見守る・サポートすることを大切にしています。

退院後の在宅療法生活において、かかりつけ医や訪問看護・ケアマネジャー等、地域の様々な関係機関と連携を図り、退院前の合同カンファレンスを開催しています。

入院医療から在宅医療へ引き継ぐことによって、安心、安全な療養生活が営まれるよう支援を行います。

5病棟 内科・化学療法部門・呼吸器内科・放射線科

私たちは、患者の皆様が少しでも安心して入院生活が送れるよう、患者の皆様や家族の方と話し合いながら看護を行うようにしています。

スタッフ一同患者の皆様、ご家族の想いに寄り添えるよう看護の提供が出来るように頑張っています。

5病棟は内科(血液・造血器疾患・肝疾患)、化学療法部門、呼吸器内科、放射線科の病棟です。

当病棟の診療科では、化学療法を主として輸血療法、放射線療法などが行われます。化学療法を行う患者の皆様にはパンフレットを使用し、日常生活指導や骨髄抑制時事の感染予防対策など分かりやすく説明しています。疾患や治療により感染しやすい状態になるため、無菌槽流装置の使用を行い、無菌室を4室設備して治療を行なっています。肝臓疾患の治療では血管造影、化学療法等が主に行われています。

看護体制は受け持ち看護制をとっており、入院が長期に及ぶ患者さんもいるため、受け持ち看護師が中心となり、患者さんの生活に寄り添った看護の提供に努めています。

手術室・中央材料室

当院の手術室では年間約2200件の手術を行っています。また、約360件の緊急手術にも対応しています。

外科・呼吸器外科・産婦人科・泌尿器科・整形外科・リウマチ科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科の手術を行っています。

手術スタッフは、「安心して手術が受けられ、安全に終了する」ことを念頭に置き、プロ意識を持って、仕事に取り組んでいます。患者の皆様との関わりを大切にしており、術前・術後訪問では、患者さんの気持ちに寄り添うことを心掛けています。

中央材料室は、オートクレーブ2台、ステラッツド1台を有し、医材の滅菌、保管、供給を行い、診察や処置、手術が安全に行われるように、滅菌物の取扱いに細心の注意を払っています。

外来

外来では、患者さんやご家族のニーズに合わせた検査や治療を行っています。内視鏡センターでは、胃カメラや台帳カメラの検査のほか、EMRやERCPなどの治療まで年間1600件の対応をしています。また、外来化学療法においては専用の部屋を設けており、化学療法認定看護師や専任薬剤師、医師と連携しながら安心して治療ができるよう努めています。他にもストーマ外来やリンパ浮腫外来、フットケア外来や母乳外来などの特殊外来も開設しています。

患者さんやご家族が安心して検査や治療が受けられるよう笑顔と気配りで看護させていただきます。みなさんが穏やかに過ごせるよう病棟や地域と連携しながら対応いたします。

リソースナース

院内で活躍する看護師

公益法人 日本看護協会認定 新生児集中ケア認定看護師

新生児集中ケア認定看護師の役割

予定より早く生まれた早産児や小さく生まれた低出生体重児、大きく生まれても何らかの理由で入院する新生児は、救命や集中治療が必要な状態です。刻々と病態が変化する急性期において、呼吸循環の安定化を目指して集中ケアを行う事が最も大きな役割です。また、新しく生まれた生命と両親にとってNICUは家族としてのスタートの場でもあります。子どもと両親が、家族としての絆を形成していけるように支援する役割も担っています。

活動内容

-

ハイリスク新生児の集中ケアの実践

病態変化の予測、重篤化の予防、生理学的安定化、神経学的発達の促進、ストレス軽減

-

親子関係構築への支援

言葉を話せない子どもの代弁者となり、危機状態にあるご両親へ支援

-

新生児看護確立への取り組み

新生児看護能力開発プログラム(ラダー教育)の作成と実施、ケア実践を通じての指導と相談、最新の知識に基づいた看護基準とマニュアルの作成

-

呼吸サポートチーム(RST)メンバーとしての活動

毎週1回のRSTラウンドへの参加、RST主催の人工呼吸器関連研修の開催

公益法人 日本看護協会認定 皮膚・排泄ケア認定看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師の役割

健康を害した皮膚ならびに皮膚障害のリスクの高い皮膚に対するスキンケアを中心に、褥瘡などの創傷管理やストーマ・失禁んあどの排泄管理など、問題点をアセスメントし患者に応じたケアの実践、患者・家族の自己管理およびセルフケア支援、スタッフ教育を行っています。対象者は患者・家族、院内スタッフだけでなく、地域の病院、介護施設、訪問看護ステーションを利用される方々からの相談にmお応じています。

具体的には、創傷・褥瘡のケアだけでなく皮膚障害が発生する前からのスキンケア、皮膚障害発生後のケア、ストーマ造設前後のケア、排泄障害に応じた排泄管理の提案や失禁用品の紹介などを行い、快適な生活が送れるように皆様と一緒にケアを考えていきます。

活動内容

- 褥瘡対策委員会・NST委員会の中で、医師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・看護師・医事など幅広い職種と協同して褥瘡予防・褥瘡治癒促進を目的に活動する

- 褥瘡ラウンドに参加し、褥瘡悪化予防・治癒促進に向けたケアの実践、指導を行う

- 褥瘡・創傷及び失禁に伴い生じる問題をアセスメントし、適切なケアの実践、指導、相談を行う

- 院内看護師・地域の病院・介護施設・訪問看護ステーションなどからの創傷ケアやストーマケア、失禁ケアなどの相談に応じ、患者・利用者の状態に応じたケアをともに考え提案する

- ストーマ外来でのストーマケアの実施・指導・相談を行う

公益法人 日本看護協会認定 感染管理認定看護師

感染管理認定看護師の役割

医療施設における、すべての人(患者さんやご家族、医療従事者)を感染から守るための活動を行います。感染症発生状況を把握し拡大防止のための対応と指導、職員への感染対策教育、病院環境の改善等を多職種と連携して行います。患者さんが安心して療養できるように感染防止活動を行い、医療の安全性と質の向上を図りたいと思います。

また、地域医療機関及び介護施設との連携を図り、感染防止対策の推進、強化を図ります。

活動内容

- 感染症の発生状況把握および感染予防・対策の推進

- 感染管理システムの構築

- 医療関連サーベイランス(調査・監視)

- 感染防止技術および感染防止対策の教育・指導

- 職業感染防止

- 感染に関するコンサルテーション(相談)

- 施設管理(ファシリティー)

- 地域連携 : 保健所・医師会・地域の医療機関・高齢者福祉施設等との連携・相談・指導

公益法人 日本看護協会認定 がん化学療法看護認定看護師

がん化学療法看護認定看護師の役割

がん化学療法を行う患者が治療を納得して、かつ安全に、そして少しでも苦痛を少なく治療を受けられるようにお手伝いします。具体的には、化学療法を受ける患者に関わり、治療の意思決定やがん化学療法の投与管理、個別的な症状マネジメント、患者教育などを行います。また、がん化学療法看護において、他の看護職に対して実践的なモデルとなり、実践に関する指導や相談に対応します。

活動内容

- がん化学療法を受ける患者、家族が、十分で適切な情報のもとに意思決定できるように支援する

- がん化学療法の投与管理、副作用対策を安全かつ適正に行う

- がん化学療法を受ける患者・家族がセルフケア能力や化学療法中に起こる問題へのマネジメント能力を高められるように、看護援助を行う

- がん化学療法の実践を通して役割モデルを示し、看護スタッフに対して具体的な指導・助言を行う

- がん化学療法に伴う看護ケアについて、看護スタッフの具体的な相談にのる

- 医師や薬剤師など他職種と協働し、チーム医療の推進を行う(相談)

公益法人 日本看護協会認定 がん性疼痛看護認定看護師

がん性疼痛看護認定看護師の役割

がんという病気になると「痛みが強いのではないか」「苦しい思いをするのではないか」と不安に思う方が多いと思います。現在、痛みなどのつらい症状はお薬によって和らげ、少ない副作用でコントロールできるようになってきています。痛みの種類や程度、場所など、一人ひとり違う状況を考え、いろいろな薬や、楽になるケアなど考えていくのが、がん性疼痛看護認定看護師です。また、患者様自身が自宅で症状や副作用をコントロールできるようセルフケアを指導させていただきます。私一人ではなく、緩和ケア認定看護師や医師、薬剤師、栄養士、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカーなど緩和ケアチームのスタッフと相談しながら、ご提案させていただきます。このような活動が、患者様の安楽な生活や、やりたいことができる体、気持ちになるようお手伝いさせていただきます。

活動内容

- 緩和ケアチーム活動 : 毎週火曜日

- 病棟での実践

- 看護師指導 : 実践の中で直接指導、研修コース担当

- 相談 : 看護師や他職種、院内院外からの相談対応

- 院外活動 : 出前講座

公益法人 日本看護協会認定 緩和ケア看護認定看護師

緩和ケア看護認定看護師の役割

患者様が感じる体の苦痛や心の苦痛を少しでも和らげられるよう、症状緩和やカウンセリングなどを行っています。患者様の思いやご家族のあり方、考え方は様々です。患者様・ご家族が生きるうえで大切にされている事や抱えている問題点を共有し、その方らしく過ごせるようにスタッフ間で話し合いながらケアの実践に努めています。

緩和ケアチームの活動を通して、症状マネジメントを行い、症状緩和のための看護ケアの方法を話し合い、スタッフの知識の向上を目指しています。緩和ケアに関する個別の相談にも応じており、各病棟のラウンドも行っています。

活動内容

- コミュニケーションスキルを用いて緩和ケアを受ける患者・家族の価値観を理解し、価値観を尊重したケアを実践する

- 緩和ケアチームで病棟をラウンドし、苦痛緩和の方法について助言・指導する。

- 緩和ケアを受ける患者や、ケアを提供する看護師や他職種、院内外の医療従事者から相談を受け、コンサルテーションや啓蒙活動を実施する。

公益法人 日本看護協会認定 手術看護認定看護師

手術看護認定看護師の役割

手術看護は手術を受け退院するまでの周手術期の患者・家族を対象としています。手術室看護師は手術を受ける患者の身体的・精神的・社会的側面から患者をアセスメントし、患者が少しでも最良の状態で手術に臨めるよう支援します。手術中は手術侵襲を最小限にし、二次的合併症を予防するために看護実践しています。また、種々の医療機器モニターを把握し、五感を使ってフィジカルアセスメントをしながら、体温管理、体位管理などの術中看護を行っています。近年の手術医療は、外科医師、麻酔科医師、看護師、CEなどがそれぞれの専門性を活かし、その能力を十分に発揮して成り立っています。そのチームのマネジメントをするのも、手術看護認定看護師の大きな役割になっています。

活動内容

- 手術を受ける患者の術前訪問、術中看護、術後訪問を通して質の高い周術期看護を提供する。

- 術前訪問を通して患者の疾患の受容過程を支援し、非日常的である手術へ向けての身体面・心理面からアセスメントする。

- 手術侵襲を最小限にし、二次的合併症を予防するための看護実践をする。

- 術後訪問では、自ら実践した看護が適正であったかどうか評価し、病棟や外来への継続看護を実践する。

- 院内看護師への周術期看護に関する相談に応じ、共に考え勉強会などでの教育をする。

- 九州地区、宮崎県の手術看護認定看護師と共同し研修や勉強会を企画・運営する。

リンパ浮腫セラピスト

リンパ浮腫セラピストの役割

乳がんや子宮がん、前立腺がん、膀胱がんでリンパ節郭清術を受け、リンパの流れが悪くなり手足にむくみが出てくることがあります。これをリンパ浮腫といいます。そのまま

放置すると重だるさなどの苦痛を生じて、日常生活に支障をきたすこともあります。

当院では、リンパ浮腫で悩んでいる患者様やそのご家族に対して、医師指示のもとにケアや指導を行っています。

活動内容

- リンパ浮腫外来 : 火曜日、木曜日

- 日常生活指導、スキンケア指導、リンパドレナージ実施(セルフリンパドレナージ指導を含む)、弾性ストッキングの選定

- 当院でリンパ節郭清術を行った前立腺がん、膀胱がんの入院患者様やそのご家族にリンパ浮腫の予防指導を実施

- 当院に浮腫のある患者様が入院している場合、浮腫による苦痛緩和のためのケア介入(主治医の許可必要)

栄養サポートチーム専門療法士

栄養サポートチーム専門療法士の役割

医師・メディカルスタッフ(看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士など)の多職種チームです。それぞれの立場、役割から患者さんの栄養状態把握を行い、ディスカッションし、栄養状態の改善を目指し、治療効果を高められるようサポートしています。

活動内容

- 栄養管理の第一歩は「口から食べること。」「腸管が使えるなら積極的に使う。」を目標に栄養管理の援助を行う。

- 静脈栄養の組成や経管栄養の組成や管理の提案を行う

- 毎週木曜日にNSTカンファレンス・ラウンドで、栄養管理の提案を行う

- 栄養管理は全ての医療の基本であると考え、活動日以外でも、看護業務の傍ら、タイムリーな栄養管理ができるように、医師、病棟看護師と栄養管理について相談、検討を行う

フットケア指導士

フットケア指導士の役割

フットケア指導士とは、一般社団法人日本フットケア・足病医学会が認定する資格です。足に起こるトラブルの予防・ケア・フォローアップを行い、人々の足を守り歩行力を維持しQOLを高める役割を担います。

活動内容

- 爪切り: 爪切りやニッパー、やすりなどを使用し爪の形を整えます

- 胼胝・鶏眼処置: たこや魚の目をカッターやグラインダーで削ります

- 下肢創傷の処置: 傷の状態に合わせた処置をします

- セルフケア指導: 爪切りの仕方や傷の処置の仕方などの指導をします

- 履物指導: 靴の履き方やインソール作成の相談

入院支援センター

入院支援センターは、入院予約の時点から、看護師・薬剤師・栄養士・地域医療連携室などの各職種が連携し、情報収集や情報提供を行い、入院までの患者さん・ご家族の心と体の準備や不安の軽減などの早期ケアを行うことを目的としています。

対象は入院予定の患者さん・ご家族で、入院目的に応じた必要物品の説明、食事や入院生活についての不安や心配事への対応を行っています。

看護部の理念・教育方針

看護部の理念

- 私たちは、患者の皆様ご家族一人一人の意思を尊重し、その人のもてる力を充分に引き出し、常に回復過程あるいは、受容過程が踏める看護援助を実践する。

- 私たちは、当院の示す役割と使命を念頭に、高度医療・地域医療連携を実践できるよう専門職業人として自律し、看護の質の向上を高める努力をする。

- 私たちは、看護部教育理念を基本に自己の能力を最大限引き延ばせるよう努力し、常に自己研鑽する。

- 私たちは、専門医療施設に相応しい看護の質の向上を目指した研究を推進する。

- 私たちは、患者の皆様ご家族一人一人の心を大切にし、きめ細やかな配慮と接遇で、安堵できる療養環境を提供する。

看護部の教育理念

多様化するニーズに対応するため、理論と技術をもって創造し、看護実践力・役割対遂行能力・自己啓発力を備えた看護職員を育成する。

目指す看護師像

- 病む人の立場に立った安全で安心な看護を主体的に実践できる看護師

- 高度で最新のエビデンスに基づく専門的な知識、技術を提供できる看護師

- 個人の尊厳と多様化するニーズを尊重したケアが提供できる看護師

- 地域と連携した継続性のあるケアが提供できる看護師

- 患者、家族を含めたチーム医療を推進できる看護師

- 病院経営に参画し、看護におけるマネジメントができる看護師

- 専門職業人として共に学び合い看護の探求ができる看護師

教育体系

トピックス

医療安全、感染管理、呼吸管理、医療倫理、NST・褥瘡対策、接遇、リフレッシュ、カラーセラピー、フットケア、看護理論

看護部の委員会・会議

看護部委員会

- リソースナース会議

- 看護研究委員会

- 看護部医療安全委員会

- 退院支援看護師委員会

- 看護の質向上委員会

- 看護業務改善委員会

- 看護記録委員会

- 教育委員会

- 副看護師長会議

- 看護師長会議

院内委員会

- クリティカルパス委員会

- セーフティマネジメント部会

- 口腔ケア摂食嚥下チーム部会

- 緩和ケア委員会

- ICT部会

- NST委員会

- 褥瘡対策委員会

- 経費節減部会

- 患者サービス部会